CMIP5作为最新的耦合模式比较计划,无论是参与该计划的气候模式的物理过程参数化方案、模式分辨率等,还是其情景试验设计,均比其前一期耦合模式比较计划(CMIP3)更加合理。基于CMIP5模式的模拟结果,评估现阶段全球气候系统模式对东亚以及中国降水模拟能力的工作也有很多。

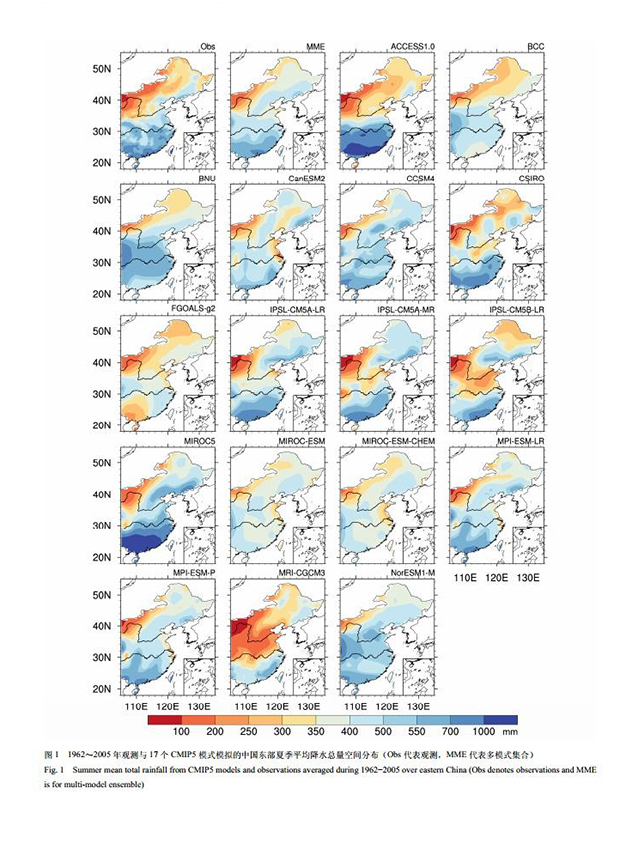

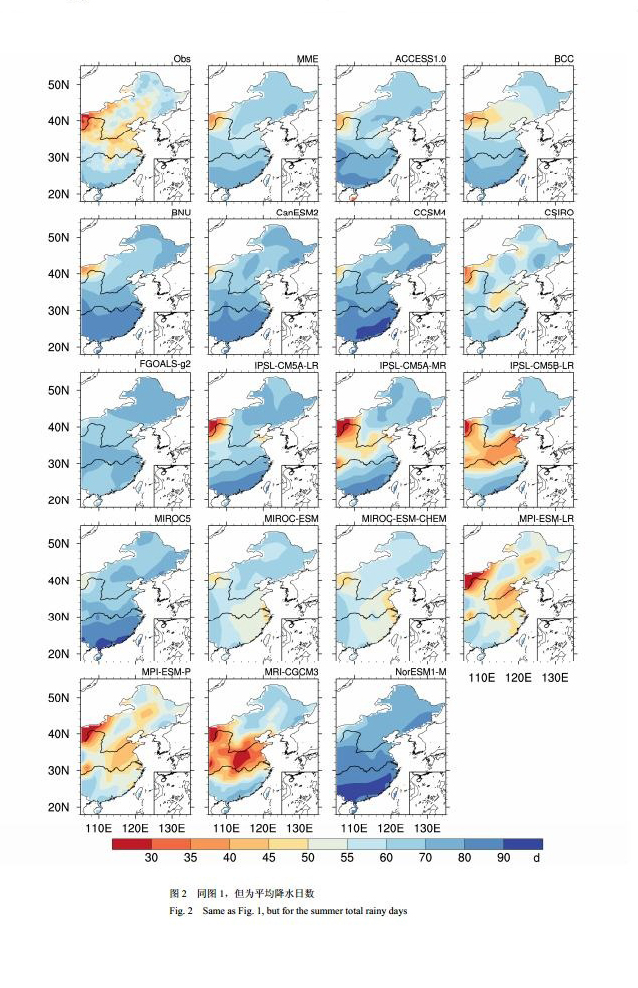

采用气象预报业务中基于日雨量大小划分降水强度的规范,将降水区分为小雨、中雨、大雨和暴雨4个不同的强度等级,系统评估CMIP5模式对中国东部不同强度等级降水的模拟能力,以及不同强度等级降水的模拟偏差对中国东部总降水模拟偏差的贡献。

针对1970年代末中国东部夏季降水存在的年代际转折,分析不同强度等级降水对总降水量年代际变化的相对贡献,以及CMIP5模式的模拟能力。

欢迎阅读:

林朝晖, 杨笑宇, 吴成来, 等. 2018. CMIP5模式对中国东部夏季不同强度降水气候态和年代际变化的模拟能力评估[J]. 气候与环境研究, 23(1): 1-25, doi:10.3878/j.issn.1006-9585.2017.16207

摘要:

利用东亚地区逐日降水资料,评估了17个CMIP5气候模式对中国东部夏季不同强度降水的时空分布、不同强度降水对1970年代末中国东部夏季总降水量年代际转折的贡献的模拟能力。从夏季不同强度降水占总降水的比重来看,在中国东北和华北地区,小雨和中雨占主导;而在华南和江淮地区,大雨和暴雨则相对更为重要。CMIP5模式可大致模拟出中国东部小雨、大雨和暴雨占总降水比重的空间分布,但对中雨占比的空间分布模拟较差。总体说来,多数CMIP5模式高估了小雨和中雨的比重,但低估了大雨和暴雨的比重,从而导致大多数模式高估东北和华北的总降水量,而低估华南和江淮的总降水量。对1970年代末我国华北和江淮地区夏季降水量的年代际转折,观测资料表明该转折主要体现为大雨和暴雨雨量的年代际转折;仅有少数CMIP5模式能模拟出华北大雨和暴雨年代际减少的特征,使得这些模式对华北地区总降水的年代际变化也有较好的模拟能力。对于江淮区域,由于大雨和暴雨的比重被严重低估,尽管部分模式能模拟出夏季总降水量年代际增加的特征,但却多以小雨、中雨的年代际变化为主。多模式集合并不能显著提高模式对不同强度降水的空间分布的模拟能力,尤其是降水年代际变化的模拟能力。